- CAFE & DINNING & BAR

- GALLERY

アートが生活を豊かにすることが感じられるリラックスした空間に。

2025年3月29日(土)に岩手県盛岡市にある百貨店「パルクアベニュー・カワトク」内にオープンする、ヘラルボニーの旗艦店「HERALBONY ISAI PARK(以下、ISAI PARK)」。

特集「ISAI PARK INTERVIEW」では、ISAI PARKの建築・設計や食、音楽などにまつわる人々を紹介します。

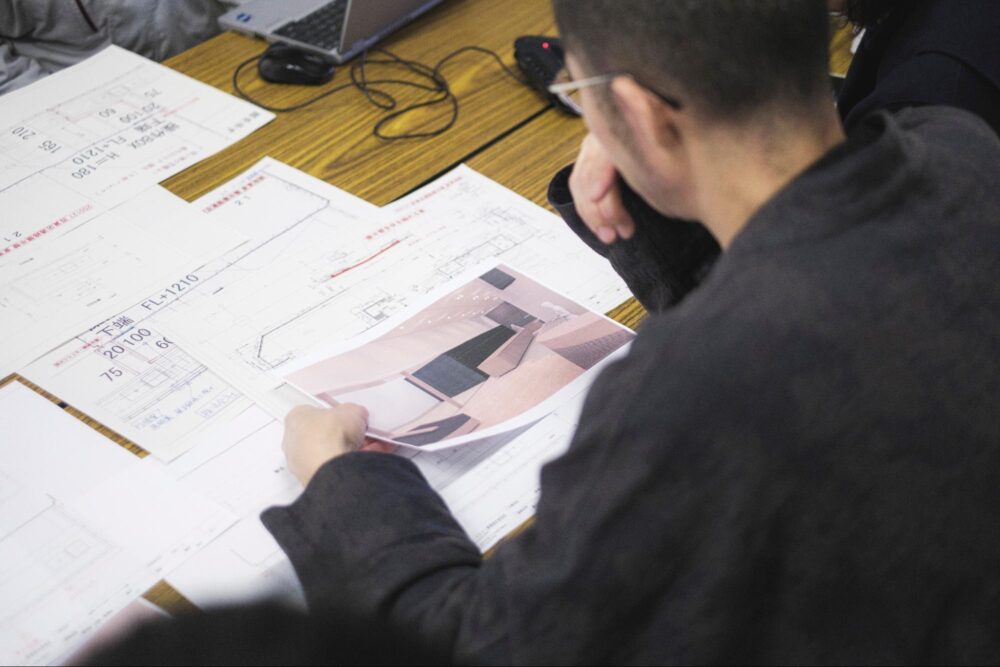

今回紹介するのは、ISAI PARKの建築・設計を手掛けた、アリイイリエアーキテクツの有井淳生(ありい・あつお)さんと入江可子(いりえ・かこ)さん。

盛岡市菜園にあるヘラルボニーギャラリーの設計も担当したおふたりが、どんな想いで、ISAI PARKの建築・設計を行ったのか、お話をお聞きしました。

記事:宮本拓海 / 写真:菅原結衣

Profile

アリイイリエアーキテクツ

有井 淳生、入江 可子により2015 年に設立。 主な作品に岩手県盛岡市のロースターカフェ「Nagasawa COFFEE」、 倉庫とオフィスが融合した「清光社 埼玉支店」、コスメティックブランドSHIROの開かれた工場「みんなの工場」など。清光社 埼玉支店で、JID AWARD 2020 大賞、第47 回東京建築賞 一般一類部門最優秀賞、第24 回木材活用 コンクール林野庁長官賞など受賞多数。

有井 淳生

1984年 神奈川県生まれ。東京大学大学院在学中にオランダ、ロッテルダムのOMAにてインターン。大学院修了後、シーラカンスアンドアソシエイツを経て2015年アリイイリエアーキテクツ設立。

入江 可子

1984年 東京都生まれ。東京藝術大学大学院在学中にイタリア、トリノのPolitecnico di Torinoに留学。大学院修了後、シーラカンスアンドアソシエイツを経て2017年よりアリイイリエアーキテクツ、パートナー。

Interview

ーーおふたりが普段どんな設計をしているのか、教えてください。

入江 : 企業のオフィスや工場のほか、店舗、住居など、ジャンル問わずさまざまな建物の設計を行っています。

有井 : 設計をするときは、そのプロジェクトの動機や目的、背景についてヒアリングとリサーチを丁寧に行うようにしています。そのプロジェクトにとって本当に必要な空間とは何なのか、常識や慣習にとらわれずに設計することを心がけています。

ーーISAI PARKの設計の依頼は2023年に受けたとお聞きしました。依頼を受けたとき、どんなことを考えましたか?

入江 : 話を聞いた後すぐは、とても難しいプロジェクトだなと感じました。改めて考えてみると、ヘラルボニーがどんな企業なのか、というのをそもそも表現するのが難しいんですよね。

ヘラルボニーが行っているのは、彼ら自身がデザインしたプロダクトを生み出すことではなくて、障害のあるアーティストが描いたアートをキュレーションして、社会に発信すること。さまざまなアーティストの作品を発信するニュートラルさを持った企業であることのよさは維持してほしいという想いと、強いデザインによってヘラルボニーに色がついてしまうような設計はしたくないなと思いました。

また、声をかけていただいたときには、「この場所で20年以上運営を続けていく」という覚悟も聞いていて。素敵な場所にはしていきたいけど、デザイン的に「とがっていて、かっこいい」と語られる場所ではなく、長く続いて、盛岡というまちに根付いていくための設計ができたらと考えました。

そこで意識したのは、竣工当初が一番きれいな状態で、段々と右肩下がりに劣化していくのではなく、年月が経つごとに味わいを増していく素材を選定すること。 また、販売する商品や開催するイベントがその時々に変わることを想定し、ヘラルボニーの変化に追従できるように、什器や照明などを動かせるようにすることなど、大きなデザインの方向性を提示するというよりは、これからISAI PARKで行われること、起きることに対応できるような設計を意識しました。 さらに、ギャラリーとショップ、カフェが併設された店舗になるので、アートが飾られている緊張感のある場所というよりは、アートが生活を豊かにすることが感じられるリラックスした空間にしようと、ヘラルボニーのみなさんと相談しながら考えましたね。

有井 : もうひとつ、ISAI PARKがカワトクにオープンするのは、カワトクにとっても未来に向けた大きなチャレンジだと思うので、この百貨店が盛岡の中で果たしている役割やこれまでの歴史も尊重できればと考えました。 そこで、最初にカワトク百貨店が建設されたばかりの頃の図面を見せてもらったんです。すると、もともと床材に「テラゾー」という人造大理石が使われていたことがわかって。テラゾーは質感がいい素材なので、前の店舗が貼っていたフローリングを剥がしてテラゾーを表面に出すなど、これまで多くのテナントが入っていたことで、上書きされてきた空間を、一度元のカワトクの姿に戻していくような設計にしました。

当然もともとの店舗だった時代に壊れていたところもあるので、そうした箇所は修復するというより、痕跡を残すようにモルタルで補修して、あえてツギハギ感のある見た目にしています。 短いサイクルの中でテナントが入れ替わる百貨店の形態や、商業的な内装デザインの表面的な部分を剥ぎ取った生々しい雰囲気を出すことが、ヘラルボニーが打ち出している「異彩を、放て。」という力強いメッセージとも相性がいいのではないかと考えたのが理由です。

入江 : ヘラルボニーのみなさんはこの場所が単なる店舗ではなく、色々なことが自然と起きていく「広場」のような場所になることを想像しています。なので、店舗としてあえて違和感がある空間をつくれればと考えました。 カワトクという盛岡の中でも重要な百貨店の中に位置していて、独自の出入り口を持っているISAI PARKで、店舗内と店舗の外も活用したイベントを今後開催していくともお聞きしています。これからどんな使われ方をしていくのか、私たちもとても楽しみです。

ーー最後に、ISAI PARKのこれからについて、おふたりの想いをお聞きしたいです。

有井 : やっぱり百貨店の中にある店舗というのがおもしろいと思うんです。高度経済成長期の右肩上がりの時代を経て物が売れなくなった今、百貨店はどうすべきなのか。単なる商空間を超えて、地域のための場所になる可能性を百貨店は秘めています。 ヘラルボニーのみなさんがこういう言い方をしているわけではないですが、そうした社会に対してひとつの提案を示していく、日本の百貨店の新しい形をリードするようなプロジェクトになっていくんじゃないかと想像しています。

入江 : 共同代表の松田文登くんとは、「目指しているのは、カルチャーをつくること」という話もしていて。そこは私たちも強く共感をしています。 今、ヘラルボニーが扱っているアートは、障害のあるアーティストの方々が描いたものという、ある意味でひとつの枠が設定されています。でも、本当は健常者とか障害者という枠はなくて、みんなそれぞれ個性を持ったバラバラの人たちがこの社会をつくっている。 そのみんなが心地よく、ともに過ごすことができる。そんな場所が新しい文化をつくっていく。そういう場所にISAI PARKがなっていく、なれると思っています。 今障害があると言われる人も、そうでない人も、本当に多様な人たちがリラックスして過ごせる場になっていて、「ちょっと先の未来に、こういう状況が当たり前になっているといいよね」という、今では非日常だけど、将来的には日常になっていくような光景が生まれる場所になるといいなと思います。これからが楽しみですね。